Verkehr haben – aber richtig

Oft, wenn ich an den Fahrkartenautomaten der Wiener Verkehrsbetriebe und der im VOR zusammengefassten Partner stehe und die immer teurer werdenden Tickets für die Kernzone 100 Wien oder – noch schlimmer – darüber hinaus kaufe, ermahne ich mich und gedenke kurz der vielen armen Schlucker, die sich diesen Luxus nicht leisten können und mit dem Auto durch die Stadt fahren müssen. Reine Ironie? Ich denke nicht…

Hinweis: Dies ist ein Beitrag zur Blogparade „Urbane Mobilität“

Nahezu überall auf der Welt, wo eine kritische Bevölkerungsdichte überschritten wird, stehen verkehrspolitische Themen laufend auf der Agenda der Regierungen. Je größer die Stadt, je umfangreicher der Ballungsraum, desto größer die Herausforderung, die Menschen von A nach B zu transportieren. Seit Generationen gibt es zu dieser Problematik eine erstaunlich einfallslose, visionsbefreite und kurzsichtige Betrachtungsweise: Bessere Straßen, sparsamere Autos, Parkraumbewirtschaftung und – immerhin – Park & Ride-Zentren dominieren die Massnahmen. Erst in der jüngeren Vergangenheit haben sich ein paar „Öko-Fuzzies“ stärker in die Diskussion eingebracht, die eine Ausweitung der Radwege sowie eine Stärkung des öffentlichen Verkehrs einfordern.

Was jedoch steht seit Anbeginn im Mittelpunkt der Diskussionen und bildet sowohl das Zentrum als auch Ausgangspunkt sämtlicher Entwicklungen? Ein Fortbewegungsmittel, das – nüchtern betrachtet – von vornherein jede rationale Herangehensweise ad absurdum führen sollte: Ein Fahrzeug, das bei der Anschaffung ein durchschnittliches Jahresgehalt eines Angestellten verschlingt, jährlich in der Erhaltung gleich noch ein weiteres Monatsgehalt kostet und bereits wenige Monate oder Jahre nach dem Ankauf nur noch einen Bruchteil dessen wert ist, was man anfangs bezahlt hat. Ein Fahrzeug, dessen grundlegende Antriebstechnologie (Verbrennung von Treibstoffen aus dem fossilen und begrenzt vorhandenem Grundstoff Erdöl) sich in den bald einenhalb Jahrhunderten ihrer Existenz nicht wesentlich veränderte und deren Wirkungsgrad – je nach Angabe – zwischen 20 und 35% liegt. Ein Fahrzeug, dessen Gesamtgewicht von etwa einer Tonne aufwärts tagtäglich für eine Beförderung von durchschnittlich 50-100kg Nutzlast in Betrieb genommen wird, wobei sich dieser Betrieb zumeist auf rund eine Stunde täglich beschränkt. Die verbleibenden 23 Stunden über steht das Auto systemimmanent völlig nutz- und funktionslos in der Gegend herum.

Zugegeben: Der Wirkungsgrad der Motoren in PkW wird von Jahr zu Jahr besser, der Verbrauch sinkt, die Gesamtgewichte regulieren sich nach unten, die Technologie schreitet fort. Nichts desto weniger sind nach wie vor ca. 20-25 Prozent der Emissionen des Treibhausgases CO2 auf den Individualverkehr zurückzuführen. Jetzt ließe sich natürlich trefflich darüber streiten, wie die Zusammenhänge zwischen dem Kohlendioxid und Veränderungen im Klima tatsächlich aussehen. Fest steht immerhin – selbst die hartnäckigsten Leugner des Klimawandels bleiben an dieser Stelle recht kleinlaut -, dass sich aus hohem Ausstoß von CO2 teils empfindliche wirtschaftliche Nachteile ergeben, sobald nämlich das Kyoto-Protokoll von 1997 ins Spiel kommt, das den Handel mit Emissionsrechten reguliert.

Elektroautos, ja, die seien selbstverständlich hypothetisch irgendwann in einer unbestimmten Zukunft vielleicht eine theoretische Alternative, heißt es dann aus den Reihen der orthodoxen PkW-Gläubigen, aber zu diesem Behufe müsste man ja vermutlich zig neue Atomkraftwerke bauen, um den gigantischen Stromhunger der trägen, langsamen, hässlichen und uncool leisen Akkudinger erfüllen zu können.

Was auch immer in den vorherigen Absätzen an – größtenteils unwiderlegbaren – Argumenten von sanften Kritikern des uneingeschränkten Individualverkehrs ins Feld geführt wird, wird seitens der PkW-Fetischisten umgehend gekontert, dass das Auto für den Menschen einfach unverzichtbar sei und jeder, der eine andere Ansicht vertritt, ein Öko-Romantiker sei, der in seiner Weltfremden Sichtweise den Tatsachen nicht ins Auge blicke und aufgrund seiner linken Arroganz die Bedürfnisse der Bevölkerung nicht wahrnehme.

Zonenplan des VOR. Rot markiert die Kernzone 100, drum herum ein Flickenteppich provinzieller Kleingeistigkeit. (Quelle: VOR)

Das gemeine ist, dass es zur Zeit eher danach aussieht, als hätte die Politik tatsächlich nicht das geringste Interesse daran, die Menschen zu einem Umstieg zu bewegen. Die Kosten steigen in vergleichbarem Ausmaß wie die für das Autofahren, die Zuverlässigkeit stagniert zwar auf einem annehmbaren, aber durchaus ausbaufähigen Niveau, die überregionalen Verbindungen sind teils ein Graus und der Komfort ist als solcher nicht dieser Bezeichnung würdig. Besonders viel Spaß macht es übrigens, sich über den ganzen Tag leer im Kreis fahrende Busse den Kopf zu zerbrechen, während man am frühen Nachmittag eine Viertelstunde im Regen auf den eigenen Bus wartet, der dann so voll ist, dass man nicht einmal mehr einsteigen kann, ganz zu schweigen von einem Sitzplatz für die kommenden 20 Minuten wilder Wien-Ralley, der sich der sportlich-ambitionierte Fahrer sehr zum Leidwesen seiner Fahrgäste leidenschaftlich hinzugeben scheint.

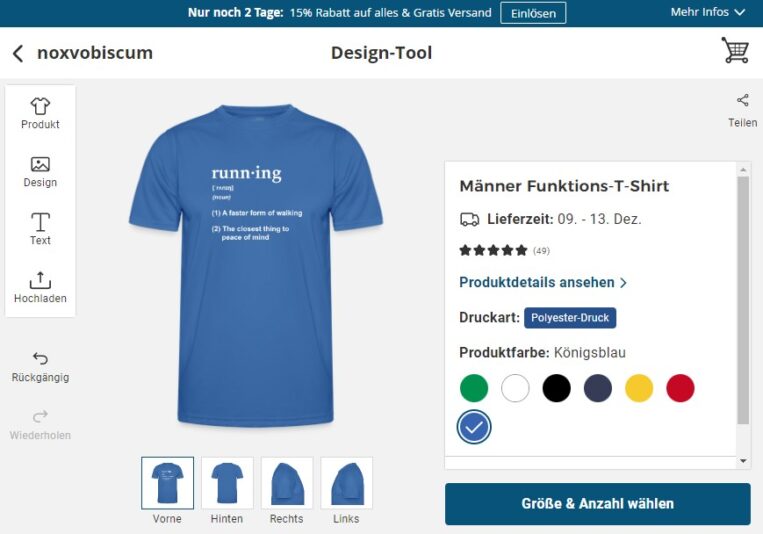

Leistbarer Luxus: Nur auf den ersten Blick ein Widerspruch

Das Auto war stets, ist immer noch und bleibt auf lange Sicht eines der ganz großen Symbole für Wohlstand und soziale Anerkennung. Der eigene PkW ist Statussymbol, Garant für „Freiheit“ und Individualität sowie Lifestyle-Element in einem. Wer kein Auto besitzt oder – noch unfassbarer – keinen Führerschein hat, wird als Ausnahmeerscheinung bestaunt und am Stammtisch erzählt man den Kumpels mit stolzem Gesichtsausdruck, dass man persönlich jemanden kenne, der doch tatsächlich noch nie eine Fahrerlaubnis für ein Auto erworben hat. „Soch’n gibt’s“, nicken dann die Anderen und murmeln Dinge, unter denen „Jo mei, wird sich halt keines leisten können…“ noch zu den wohlwollenderen Einschätzungen gehört.

Wird dann argumentiert, dass man aus Gründen des Umweltbewusstseins darauf verzichtet, ein – wie oben beschriebenes – Öko-Desaster auf vier Rädern zu benutzen, ist das Wohlwollen meist rasch dahin und die Klassifizierung „Sonderling“ reiht sich an die Spitze der freundlichen Begriffe, dicht gefolgt von „Öko-Freak“ und „Biowappler“.

Es könnt‘ so einfach sein…

Das wirklich faszinierende an dieser Thematik ist, dass eine sehr vielversprechende Lösung so klar auf der Hand liegt, dass man sie wirklich ganz bewusst ignorieren muss, will man vermeiden, sie wahrzunehmen. Sie lautet: Signifikant höhere Steuern auf (fossile) Treibstoffe und PkWs mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren, spürbare Förderung alternativer Antriebssysteme, weitreichende Fahrverbote in innerstädtischen Gebieten, ersatzloser Entfall der völlig anachronistischen Pendlerpauschale, City-Maut in jeder Stadt und kilometerabhängige Autobahngebühren, die sich gewaschen haben. Im Gegenzug ein massiver Ausbau der Massenverkehrsmittel mit Umstellung auf kurze Intervalle sowie kostenlose Benützung für Alle. Jederzeit und überall (einige weitere Ideen dazu finden sich auch hier in meinem Blogbeitrag aus dem Jahre 2009).

Parallel wird Fahrradlenkern tatsächlich der Status eines Verkehrsteilnehmers eingeräumt, der sich nicht auf schulterbreite Suizidradwege beschränkt, auf denen der Radler Kanaldeckeln, parkenden Autos, kotenden Hunden und allerlei anderen Widrigkeiten ausweichen muss, um a) zu überleben und b) dem gebenedeiten Autofahrer nicht aus grausamste Weise wertvolle 12 Sekunden auf seiner 52 Minuten andauernden innerstädtischen Stauroute zum Arbeitsplatz raubt.

Stattgegeben: Politisch ist das alles auf den ersten Blick quasi völlig absurd und in absehbarer Zukunft auch vermutlich ähnlich illusorisch wie eine farbige Päpstin mit protestantischer Ehefrau. Dennoch wird es keine nachhaltige Trendumkehr geben, wenn auch weiterhin das Auto als absolut unantastbar gilt und die Politik sich in jede nur erdenkliche Hose macht, die ihr seitens der Automobilistenvereinigungen hingehalten wird. Ein bissi weniger Pendlerpauschale, ein paar Cent mehr pro Treibstoffliter und eine sanfte Anhebung der NoVA werden hier erwiesenermaßen keine Änderung bringen und auch nur eine Handvoll Menschen zum Umstieg bewegen.

Klotzen, nicht kleckern.

Es muss eine klare Entscheidung geben, die konsequent, nachhaltig und unumstößlich umgesetzt wird. Autofahren muss so empfindlich verteuert werden, dass sich jeder Einzelne entscheiden muss, ob ihm dieser „Lifestyle“, diese Illusion von Freiheit dieses Geld noch wert ist oder nicht. Im gleichen Atemzug muss jedoch der öffentliche Verkehr allerdings eine echte Alternative zur individuellen Mobilität sein. Die Öffis in ihrer jetzigen Sicht als Referenz bzw. Vergleich heranzuziehen, wäre selbstverständlich eher grober Unfug, was Kosten, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Intervalle betrifft.

Wer sich dann immer noch dafür entscheidet, vornehmlich mit dem eigenen Auto durch die Gegend zu fahren, ist natürlich herzlich willkommen – als gern gesehener Financier meiner Vision urbaner Mobilität.

9 Antworten

[…] B. Seper: Verkehr haben – aber richtig window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: "187956381226273", status: true, cookie: true, […]

[…] Roland B. Seper: Verkehr haben – aber richtig […]

[…] Roland B. Seper: Verkehr haben — aber richtig […]

[…] Roland B. Seper: Verkehr haben – aber richtig […]

[…] Roland B. Seper: Verkehr haben – aber richtig […]

[…] Roland B. Seper: Verkehr haben – aber richtig […]

[…] Thema wurde übrigens bereits mehrfach von mir behandelt, u.a. hier (Verkehr haben – aber richtig, 2011) und hier (Ausweitung der Wiener “Kernzone 100″ – ja bitte!, […]

[…] Roland B. Seper: Verkehr haben – aber richtig […]

[…] Roland B. Seper: Verkehr haben – aber richtig […]